von Miriam Nandi

O. Identität und Privatempirie

„Wer oder was bin ich?“ Wenn ich diese Frage beantworte, denke ich, wie wohl viele andere Menschen auch, nicht in erster Linie an meinen Personalausweis oder gar an die Pigmentierung meiner Haut oder die Länge meiner Nase. Identität ist für mich ein inneres Erleben, das zwar mit äußeren Zuschreibungen oder Erwartungen zu tun hat, jedoch nicht darin aufgeht. Sprich: technisch gesehen bin ich als Tochter eines Inders und einer Deutschen eine Person mit „Migrationshintergrund“; da ich jedoch eine vergleichsweise helle Hautfarbe habe und Deutsch buchstäblich meine Muttersprache ist, gehe ich im Alltag meist als Deutsche durch. In gewisser Weise erlebe ich mich auch als eine "normale" Deutsche, wenn es so etwas gibt. Ich bin in Bonn geboren. Mein Bengali erschöpft sich in einem Kinderreim, in dem es, so meine ich mich zu erinnern, um einen frechen Fuchs geht. Ich glaube an die Segnungen der Mülltrennung und, ja, wenn ich länger als sechs Wochen im Ausland bin, sehne ich mich nach Vollkornbrot. Nicht ganz zu unrecht war mein Umfeld überrascht, als ich erzähtle, dass ich quasi als "Betroffene" an einem Artikel über asiatische Deutsche schreibe.

Dennoch hat für mich das Faktum, dass mein Vater aus Indien immigriert ist, identitätsstiftende Bedeutung. Und wahrscheinlich geht das anderen Menschen, die einen deutschen und einen asiatischen (oder auch anderen nicht eindeutig als deutsch identifizierten) Elternteil haben, ganz ähnlich. Über diese Möglichkeit einer ähnlichen oder vielleicht sogar gemeinsamen Erfahrung eines Aufwachsens in einer deutsch-asiatischen Familie möchte ich hier schreiben.

Davor aber doch noch ein paar Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt war im Jahr 2011 jede neunte neue Eheschließung (11,5%) eine binationale. Die Tendenz ist steigend. Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts lebten im Jahr 2008 knapp 1,4 Millionen "deutsch-ausländische Paare" in Deutschland. 1996 waren es nur 723 000. Damit hat sich die Zahl der binationalen Paare in Deutschland innerhalb von 12 Jahren verdoppelt. Gezählt werden freilich nur tatsächlich auf dem Standesamt geschlossene Ehen, nicht eingetragene Partnerschaften werden nicht erfasst. Würde man diese hinzuzählen, käme man zu einem anderen, wahrscheinlich noch höheren Prozentsatz. Der Verband binationaler Partnerschaften in Deutschland (e.V.) zählt außerdem, dass etwa 11% der 2011 in Deutschland geborenen Kinder einer binationalen Verbindung mit einem deutschen Elternteil entstammen. 2010 waren es nach Auskünften des Verbandes sogar 12,3%. Nur ein sehr geringer Teil dieser binationalen Partnerschaften sind auch deutsch-asiatische (weniger als jede zehnte), was sich aus dem vergleichsweise kleinen Anteil von Menschen mit asiatischen Wurzeln unter den hier lebenden Migrant_innen herleiten lässt. Wir Deutsch-Asiat_innensind also rein zahlenmäßig eine kleine Gruppe.

1. Deutsche Sprache, schwere Sprache

Wer einen deutschen und einen asiatischen Elternteil hat, stolpert beim Schreiben über die eigene Identität zu allererst über die Sprache. Mit welchem Begriff kann ich das, was ich (von außen betrachtet) bin, bezeichnen? Etwa mit "Mischling"? Oder mit "Halb-Inderin"? Die Nürnberger Rassengesetze, an die solche Ausdrücke erinnern, sind ja zum Glück Geschichte. Das Englische kennt den Begriff "Eurasian". Im 19. Jahrhundert waren damit Kinder von englischen Kolonialbeamten gemeint, die einer Liaison mit einer Inderin entstammten. (Dieses gendering setzt sich übrigens im Deutschland des 21. Jahrhunderts fort: zehn mal so häufig heiraten laut der Homepage des Statistischen Bundesamts deutsche Männer asiatische Frauen als umgekehrt deutsche Frauen asiatische Männer). Eurasier, später etwas politisch-korrekter "Anglo-Inder" (Anglo-Indians) genannt, galten in der Rassentheorie des 19. Jahrhunderts als "Grenzvolk" ("borderline folk"), das, und jetzt wird es wenig schmeichelhaft, als infantil, übermäßig stolz und kapriziös galt (D'Cruz: 106). Die Eurasier vereinen, so z.B. der englische Nobelpreisträger Rudyard Kipling, die schlechtesten Eigenschaften beider "Rassen", der sie entstammen: infantil wie die Inder, aber doch mit "weißem" Stolz und Hochmut (ebd.). Die Rassentheorie des 19. Jahrhunderts warnt vor derartigen "Mischungen" (nicht nur zwischen Europäern und Asiatinnen), die nur zur Degenerierung führen. Indes war sich die "Forschung" nicht ganz einig: Es gab auch Stimmen, die zu Experimenten mit "rassischer" Vermischung ermutigten, da so ein Menschenschlag gezüchtet werden könnte, der europäische Intelligenz mit asiatischer Hitzeresistenz vereinen würde (ebd.). Zumindest letztere haben, so kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Unrecht. Sowohl ich als auch meine Geschwister bekamen beim Campingurlaub an der Adria regelmäßig einen Sonnenstich.

Bleibt nur noch der inzwischen modisch gewordene Begriff der "hybriden" Identität, den der Literaturwissenschaftler Homi Bhabha (2004) geprägt hat. Für Bhabha ist Hybridität jedoch in erster Linie Metapher, die er zwar, ganz bewusst provokant, aus den biologistischen Rassediskursen des 19. Jahrhunderts entlehnt, jedoch auf Kultur im Allgemeinen bezieht. Menschen und ihre Kultur(en) sind, so Bhabha, immer schon hybrid, vermischt, zwischendrin und durcheinander. Dem nicht zuzustimmen wäre rückschrittlich, aber es bleibt das Problem, dass Bhabha mehr oder weniger bewusst davor zurückschreckt, für spezifische Hybridität eine Sprache bereitzustellen. Ist die Hybridität meines Vaters, der 1963 aus Kalkutta nach Bonn migriert ist, dieselbe wie meine? Sehr wahrscheinlich nicht. Daher zögere ich, den Begriff für die Erfahrung, um die es mir hier geht, zu heranzuziehen.

2. Das Hapa Projekt: 100% Zwischendrin!

Eine interessante Alternative ist der Ausdruck „Hapa“, der in den Vereinigten Staaten zunehmend als Selbstbeschreibung von Menschen mit „gemischt-ethnischer“, vor allem jedoch für asiatisch-amerikanische Herkunft und Identität verwendet wird. Der Begriff stammt aus dem hawaiianischen Pidgin und bedeutet „halb“ oder „gemischt“. Er leitet sich wahrscheinlich von dem Englischen Wort „half“ ab. In Hawai’i bezeichnet man damit Menschen, die sowohl pazifische, asiatische als auch europäische Ursprünge haben (Elbert/Pukui: 52).

In den USA wurde das Konzept erst vor wenigen Jahren durch den Künstler und Aktivisten Kip Fulbeck bekannt gemacht. Fulbecks Hapa-Projekt verfolgt das Ziel, ein Vokabular und eine Ästhetik zu finden, mit der gemischt-ethnische Identitäten -- nicht ohne ironischen Hintersinn -- beschrieben und positiv besetzt werden können, ohne dass sie essentialistisch eingefroren werden. Damit betreibt er auch eine ganz persönliche Identitätspolitik: Als Sohn einer chinesischen Einwanderin und eines weißen Amerikaners fühlt er sich weder den asiatischen Amerikanern noch von der „WASP“ Mehrheit zugehörig, bzw. wird von beiden Gruppen als nicht „authentisch“ wahrgenommen. Er schreibt:

You don’t look Chinese.’ A random time, a random place, and I’m still there. […] If I answer ‘English’ or ‘Irish’, I’ll get the ‘No, what else are you’ response. If I answer ‘Part Chinese,’ it’s more along the lines of ‘Yeah, I can see it in your … (insert physical feature).’ And if I answer ‘American’ I’m no longer in for a conversation than I’m usually in the mood for.. (Fulbeck: 13).

Mit dem Hapa-Projekt möchte Fulbeck eben diese ethnische Vieldeutigkeit positiv umkodieren. Zu diesem Zweck portraitierte Fulbeck in einem Zeitraum von drei Jahren mehrere tausend Menschen, die, wie Fulbeck selbst, „hapa“ sind. Die Farbfotographien sind in ihrer Ästhetik denkbar reduziert: seine Modelle posieren vor einem weißen Hintergrund, nur ihr Kopf und ein kleiner Teil des (wahrscheinlich nackten) Oberkörpers ist zu sehen. Neben das Photo stellte Fulbeck einen kleinen Text, der von den der Fotografierten selbst verfasst und jeweils eine Antwort auf die Frage „What are you“ ist. Die Portraits machte er gemeinsam mit den autobiographischen Skizzen in einer Ausstellung mit dem Titel „The Hapa Project“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Ein Teil der Bilder fand schließlich Eingang in den von Fulbeck herausgegebenen Fotoband Part Asian, 100% Hapa, mit dem das Projekt auch außerhalb der USA wahrgenommen wurde.

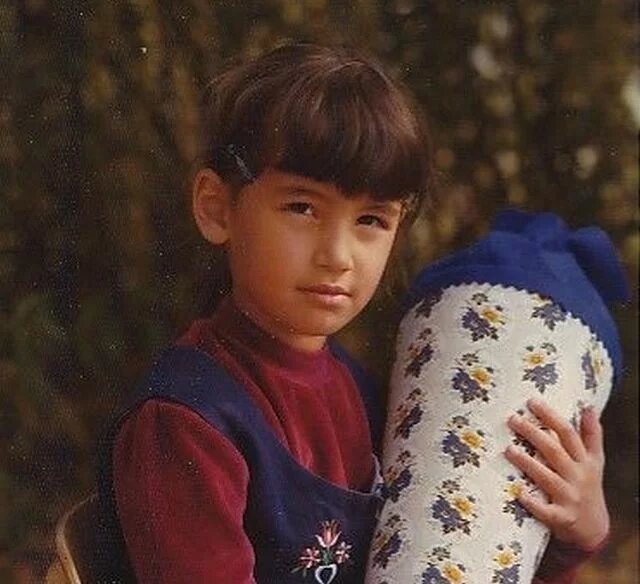

Das Besondere an Fulbecks Kunst ist, dass er die Photographien zwar einerseits mit Anmerkungen zur ethnischen Herkunft der portraitierten Person versieht – also beispielsweise „part Japanese, part Irish“ – diese jedoch von den oben genannten Selbstbeschreibungen der fotografierten Menschen begleitet werden. Die Informationen zum ethnischen Hintergrund der Menschen ist in kleiner Schriftgröße, dazu noch in einem blassen grau aufgeführt, die autobiographischen Narrative hingegen erscheinen in großen schwarzen, handschriftlichen Lettern. Die Tatsache, dass die Protagonist_innen ihre kleinen Texte nicht nur selbst verfasst, sondern auch von Hand geschrieben haben, verleiht den Narrativen einen besonderen Nachdruck. Der Ton der autobiographischen Skizzen reicht vom Angriffslustigen zum Affirmativen. Manche der Gefragten nehmen das Thema ethnische Identität auf "I am one of three known Icelando-Thai’s in existence" (52)., vor allem Kinder, lassen es unerwähnt: "I am a girl. I am seven. I am Hannah," schreibt ein kleines Mädchen mit chinesischen, irischen und ghanaischen Familienwurzeln lapidar.

3. Hapa goes to Germany: Oder nicht?

In Deutschland sind solche Projekte im Entstehen, aber weniger institutionalisiert als in den USA obwohl es, wie dieses Dossier zeigen dürfte, nicht an asiatisch-deutschen Kulturschaffenden mangelt. Das mag mit der hoch aufgeladenen Geschichte, die allein der Gedanke, dass es "Rassen" gibt, die sich "vermischen" könnten, hierzulande hat. Daher fehlt uns nicht nur eine Sprache, mit der wir unsere Identität angemessen beschreiben können, sondern auch die Identifikationsmöglichkeit "hapa", ganz zu schweigen von der politischen Bewegung wie des Asian American Movement. Wahrscheinlich kämen die wenigsten Menschen, die einen asiatischen und einen deutschen Elternteil haben, auf die Idee, sich als Teil eine Gruppe von "hapa" zu sehen. Daher lässt sich hapa auch nicht eins zu eins auf den deutschen Kontext übertragen...

Zudem hat der Begriff "hapa" das konzeptionelle Problem, dass er, ähnlich wie Hybridität auch, nicht spezifiziert und eine gemeinsame Identität hypostasiert ohne auf die Differenzen innerhalb der hapa-communities (wenn es sie denn gibt) einzugehen. Für jede/n "hapa" macht es sicher einen Unterschied, welcher Elternteil aus Asien migriert ist. Die Erfahrung, nicht zweisprachig aufgewachsen zu sein (was ich sehr bedauere), teile ich mit allen mir bekannten Menschen, die einen asiatischen Vater aber eine deutsche Mutter haben. Anders verhält es sich bei jenen FreundInnen, die eine asiatische Mutter und einen deutschen Vater haben: sie sprechen ordentlich Japanisch, Koreanisch, etc. Tradierten Rollenmuster haben weit reichende Konsequenzen, da ist der deutsch-asiatische "hapa" Kontext keine Ausnahme.

Hinzu kommt, dass die Schicht, bzw. soziale Klassenlage der Eltern ebenso identitätsstiftend sein dürfte wie der "ethnische" Hintergrund. Mein Vater kam als Gastarbeiter ins Rheinland und erst nach Jahren schaffte er den Sprung an die Universität Köln. Das Viertel, in dem wir wohnten als ich ein kleines Kind war, würde man heute wahrscheinlich als sozialen Brennpunkt bezeichnen. Ich mochte es aber, sehr sogar. Es wimmelte von kleinen Menschen, mit denen ich spielen konnte. Dass viele davon kein Deutsch sprachen, habe ich zwar registriert, aber nicht als Irritation empfunden.

Der Umzug ins Reihenhaus im bürgerlichen Baden-Württemberg war sowohl schön (ich fand es toll einen Garten zu haben) als auch ausgesprochen verunsichernd. Plötzlich schienen wir aufzufallen. Erst 20 Jahre später wurde klar weshalb: abgesehen von einer Lateinamerikanerin direkt im Haus gegenüber gab es im Viertel weit und breit keine "Ausländer". Die wohnten in den Hochhäusern am anderen Ende der Stadt und gingen auf eine andere Schule. Niemand brauchte etwas Abschätziges über die Bewohner dieses Viertels zu sagen. Es lag sozusagen in der stickigen Luft. Mir selbst war über Jahrzehnte nicht klar, dass das, was für den kleinstädtischen Alltagsmenschen der Brennpunkt für mich ein verlorenes Paradies war, nach dem ich mich auch als Erwachsene noch sehne.

Bis weit ins Teenageralter hinein fühlte ich mich im Ballettunterricht, der für mich, ohne dass ich es hätte ausdrücken können, mit einem bildungsbürgerlichen Habitus verbunden war, auf eigentümliche Weise deplatziert, obwohl mir das Tanzen Spaß machte. Klaviere und Cellos jagen mir bis heute eine Heidenangst ein, obwohl ich klassische Musik liebe, vor allem Bach. Diese Instrumente scheinen aus einer anderen Welt zu stammen, in die Leute wie ich sich einschleichen können und auch ganz gut zurechtkommen, ohne jedoch Teil von ihr zu sein. Das hat indes, so glaube ich zumindest, weniger damit zu tun, dass ich aus einer binationalen Familie komme, als damit, dass meine Mutter aus einem kleinbürgerlichen Milieu stammt und mein Vater, obschon Sprössling einer Kalkuttaer Akademikerfamilie, über Jahre als Gastarbeiter wahrgenommen wurde und sich bis zu einem gewissen Grade mit dieser Rolle identifiziert hat.

Was haben also Menschen mit binationalen familiären Wurzeln gemeinsam (außer der banalen Tatsache, dass sie binationale familiäre Wurzeln haben)? Wesentlich ist, denke ich, die durch Erzählungen vermittelte geographisch, kulturell, historisch, und oft auch religiös voneinander unterschiedliche familiäre Erinnerung. Einerseits "erinnere" ich mich an die Migration meines Vaters, freilich ohne sie selbst erlebt zu haben. In gewisser Weise kann ich die wochenlange Reise auf dem Dampfer nach Deutschland vor meinem inneren Auge wachrufen, oder mir zumindest vorstellen, wie es war, ständig seekrank, hoffnungsvoll und vergnügt und doch auch ängstlich und einsam zu sein. Andererseits habe ich die (ebenfalls narrativ vermittelte) Erinnerung an die deutsche Nachkriegsjugend meiner Mutter und damit den rheinische Katholizismus, die ganze Miefigkeit der 1950er Jahre und das Gefühl von Aufbruch 1968 auch als prägenden Bestandteil meiner Familiengeschichte erlebt.

Diese geographisch, historisch, kulturell und religiös voneinander getrennt verlaufenden Familiengeschichten, die doch irgendwann zusammenfinden und zu einer Geschichte werden, machen für mein Empfinden Hapa-Identität aus. Zumindest in meinem Fall ist daraus eine Leidenschaft für Geschichten und Narrative im Allgemeinen erwachsen. Auch meine reflexhafte Verteidigung der psychoanalytischen Literaturwissenschaft in akademischen Debatten dürfte damit zu tun haben, dass für mich Erzählen, Erinnern, Vergessen und Verdrängen gleich doppelt wichtig sind.

4. Aber bitte mit Eindeutigkeit

Während es im letzten Absatz über die Möglichkeit der Beschreibung innerer Identität von Hapa ging, sollen im Folgenden über äußere Zuschreibungen Thema sein. Was die meisten Hapa miteinander gemeinsam haben ist, dass sie physisch oft (wenn auch nicht immer) als ambig und als nicht genau "ethnisch" festlegbar wahrgenommen werden. Das kann die unterschiedlichsten Reaktionen hervorrufen; manche davon nett und völlig harmlos ("Du wirst immer so schön braun, ich bin immer nur rot!"), andere nachgerade unverschämt. Das sprichwörtliche: „Nein, wo kommst du URSPRÜNGLICH her?", ist ein Beispiel. Unverschämt ist das insistierende Nachfragen deshalb, weil hier jemand ganz offenkundig denkt, er oder sie habe ein verbürgtes Recht darauf, meine persönliche Geschichte zu hören. Es gibt jedoch kein Recht darauf, die Geschichte anderer Menschen zu hören, auch nicht, und gerade nicht, wenn sie einem deutschen Alltagsmenschen als "fremd" erscheinen.

Man kann hier zu Recht einwenden, dass Menschen, die "eindeutig" asiatisch (oder sonstwie "anders") aussehen, diese Frage wohl ebenso häufig zu hören bekommen und ebenfalls zu einer eindeutigen Identifikation aufgefordert werden. Das ist unbestritten. Es geht mir auch zu allerletzt um Opferkonkurrenz. Interessant ist jedoch, wie Fulbeck auch belegt, dass die optisch-physische Ambiguität, die die meisten Hapa kennzeichnet, sowohl für die "asiatische" als auch für die "weiße" Seite eine gewisse Irritation darstellt. Ich erinnere mich an ein besonders unangenehmes Gespräch mit einer englischen Touristin (ausgerechnet in einem Bus nach Mumbai), die mich mit unverhohlener Aggression anging, als ich auf ihre Frage: "What are you" nur kurz antwortete, dass mein Vater Inder sei und meine Mutter Deutsche: "Yes, but what are YOU?" kam die ungeduldige Gegenfrage. Was hätte ich darauf antworten sollen?

Für viele Menschen deutsch-asiatischer Herkunft sind rassistische Zuschreibungen und Festlegungen also Dinge, mit denen sie sich wohl oder übel auseinandersetzen müssen. Hinzu kommt, dass, selbst wenn man wie ich, Rassismus selten am eigenen Leib erlebt, doch unter dem Rassismus den Eltern, Geschwister oder andere Verwandte erfahren, mitleidet. Besonders prägend waren für mich die Anschläge von Rostock und Solingen direkt nach der Wende. Mein Vater hatte in der Zeit beruflich oft in Rostock zu tun. Ich kann mich noch gut erinnern wie ich als jedes Mal erleichtert war, wenn er heil wieder nach Hause kam. Dass dann 1992 die rechtsradikalen Republikaner in den Baden-Württembergischen Landtag einzogen, hat mir endgültig das Gefühl gegeben, in diesem Land nicht gewollt zu sein. Bitter bin ich deswegen nicht, aber es bleibt ein Misstrauen gegen eine Gesellschaft, die solche Gewalttaten zum Anlass nimmt, um ausgerechnet das Asylrecht zu verschärfen.

Weniger schlimm, aber doch irgendwie traurig war die Begegnung mit junger Doktorandin aus Patna, mit der ich eine Weile Email-Kontakt hatte. Als sie mich zum ersten mal persönlich traf, rief sie erst einmal mit unverhohlener Enttäuschung: "Oh, but I had thought you were INDIAN." Im akademischen Kontext passiert es mir immer wieder, dass mir Alltagswissen über Indien nicht abgenommen wird. Ich bin mir sicher, hätte ich dunklere Haut und lange schwarze Haare (und dieselbe Familiengeschichte) wäre das anders. Allein weil ich nicht indisch aussehe, glaubt man mir nicht, dass ich mich ernsthaft mit indischer Literatur auseinandergesetzt habe. Wahrscheinlich ist es kein schlimmes Schicksal, als nicht "authentisch" wahrgenommen zu werden. Aber ich finde es ausgesprochen schade, dass so etwas Oberflächliches wie Pigmentierung mir Glaubwürdigkeit geben oder nehmen kann.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass immer wieder, ob in medialen Diskursen oder von Seiten der Politik oder auch im Privaten den ganz expliziten Imperativ, Hapa möge sich eindeutig entweder auf die deutsche oder die "migrantische" Seite festlegen. Dies ist jedoch aus den oben dargelegten Gründen ausgesprochen schwierig. Ich sehe mich weder als Migrantin noch eindeutig als Deutsche. Wenn ich wählen müsste, ob ich mich als Inderin oder als Deutsche sein bezeichnen will, würde ich mich auf jeden Fall als Deutsche bezeichnen. Wenn ich wählen müsste, mich als Ausländerin oder als Deutsche mit Migrationshintergrund zu bezeichnen, würde ich das Kompositum wählen. Wenn ich wählen müsste, ob ich mich als person of colour or als "weiß" bezeichnen müsste (als Doktorandin in den USA musste ich entsprechende Formulare ankreuzen), dann würde ich "weiß" ankreuzen, da ich mich, wie die indisch-amerikansiche Literaturwissenschaftlicherin Gayatri Spivak schreibt, nicht selbst "marginalisieren möchte, um Mitgefühl von denen zu bekommen, die tatsächlich marginalisiert sind"[1]. Aber es wäre mir in vielen Fällen lieber, wenn ich überhaupt nicht wählen müsste, bzw. wenn es eine Kategorie wie "hapa" gäbe, die ich ankreuzen könnte (vgl. hierzu Appiah 1994).

Die Tatsache, dass es für Asiatische Deutsche kaum eine rechtliche Möglichkeit gibt, langfristig eine Mehrstaatlichkeit zu erlangen, spricht in diesem Zusammenhang für sich, denn gemäß dem sogenannten Optionsmodell müssen sich Menschen mit einem deutschen und einem nicht-deutschen Pass spätestens mit 23 Jahren für eine der beiden entscheiden. Hybridität ist, das hat Homi Bhabha völlig richtig beobachtet, wohl nach wie vor nicht nur für normale Alltagsmenschen, sondern auch für den deutschen Nationalstaat eine Provokation.

Menschen, die einen asiatischen und einen deutschen Elternteil haben, fallen ja gerade aus dieser binären Einteilung heraus. Mehr noch, sie zeigen durch ihre bloße Existenz, dass diese Einteilung möglicherweise schon in sich selbst ein absurd ist. Wenn "wir" und "die anderen" uns so fremd sind, wie kann es dann sein, dass Millionen von "uns" mit diesem anderen Tisch und Bett teilen? Und wenn wir mit dem anderen Tisch und Bett teilen und mit ihm Kinder bekommen, wieso ist er dann nicht ein Teil von "uns"? Wieso gibt es allen Fakten, Zahlen, und persönlichen Geschichten zum trotz kein "wir", sondern nur Reden von "gelungener" Integration? Ich bin nicht gut integriert. Niemand in meiner Familie ist gut integriert. Wir sind Deutsche, vielleicht mit Hapa-Hintergrund.

5. Coda

Es gibt natürlich auch noch ganz Anderes zu berichten aus dem Hapa-Leben. Für die meisten Menschen, die ich kenne, bin ich sowieso keine "Person mit Migrationshintergrund" und auch keine "Hapa", sondern zum Beispiel die zerstreute Dozentin, die endlich mal die Hausarbeiten korrigieren sollte, die Nachbarin, die zu laut Musik hört, oder einfach nur "die Mama". Ich verfüge über das unglaubliche Privileg, in einem Milieu zu leben, das mir die Freiheit lässt, zu leben, zu arbeiten und mich zu langweilen, und mich auf ganz verschiedene Arten glücklich oder unglücklich zu machen. Hapa zu sein, ist dabei in den meisten Fällen weder förderlich noch hinderlich. Es ist einfach nur eine Tatsache.

Literatur:

Appiah, Kwame Anthony (1994) „Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction” in Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Ed. Amy Gutman. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 149-63.

Bhabha, Homi (2004/1994) The Location of Culture. NY: Routledge.

D'Cruz, Glenn (2006) Midnight's Orphans. NY: Peter Lang.

Elbert, Samuel und Mary Pukui (1986) Hawaiian Dictionary. Honolulu: U of Hawaii P.

Fulbeck, Kip (2006) Part-Asian. 100% Hapa. Foreword by Sean Lennon. Afterword by Paul Spickard. San Francisco: Cronicle, 2006.

Spivak, Gayatri (1996) The Spivak Reader. Eds. Donna Landry and Gerald MacLean. NY: Routledge.

Dr. Miriam Nandi (*1974) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Englischen Seminar der Universität Freiburg, und Autorin zweier Monographien sowie zahlreicher Artikel über postkoloniale Theorie und indisch-englische Literatur.

[1] "I will not marginalize myself […] in order to get sympathy from people who are genuinely marginalized" (Spivak 1996: 16).