Meine Mutter, Fatima Hartmann Michollek, ist zum Zeitpunkt des Interviews 55 Jahre alt. 1967 immigrierten meine Oma, damals im Alter von 29 Jahren, meine Mutter, als achtjähriges Kind, und meine Tante, die drei Jahre alt war, im Zuge der Familienzusammenführung in die BRD. Mein Opa, der zum Zeitpunkt der Migration 31 Jahre alt war, wurde bereits 1964 als „jugoslawischer“ Arbeitsmigrant angeworben. Meine Mutter besuchte einen evangelischen Kindergarten, die Grundschule und danach die Realschule in Solingen. In Köln absolvierte sie dann die vierjährige Ausbildung zur Erzieherin.

Neben der Anstellung als Erzieherin in einer städtischen Kindertagesstätte in Köln war sie zeitgleich als freie Journalistin beim WDR tätig. Sie moderierte als erste Romni die Radiosendung „Vom Bosporus bis Gibraltar“, die in ihrer musikalischen Ausrichtung zunächst auf die so genannten Gastarbeiter-Kulturen, später aber auch auf den gesamten mediterranen, mittel- und osteuropäischen Kulturraum erweitert wurde. Neben der Organisation von unterschiedlichen Roma-Musikgruppen, die im Rahmen des WDR-Folkfestival stattfanden, begleitete sie in diesem Kontext auch Esma Redzepova und Ensemble.

1986/87, eine Zeit, in der der Krieg im ehemaligen Jugoslawien schon zu erahnen war, beginnt ihre (sozial)politische Arbeit, zunächst in der „Kölner-Roma-Initiative“, dem heutigen Rom e.V.

„Diebeskinder dressiert wie Hunde“, „Kinder fielen Priester an“, „Zigeuner“, „Landfahrerkinder“: gemeint waren hier Roma-Familien, die aus dem Pulverfass Jugoslawien Zuflucht in Köln suchten. Populistische Stimmungsmache wie diese wurde in den 1980er und 1990er Jahren fast täglich von Medien wie der „Bild“, der Zeitung „Express“ und dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sowie in der Berichterstattung des „Spiegel“ abgedruckt. Für Fatima und andere Aktivist_innen war die Situation unerträglich. Die damals 27-Jährige wollte den Rassismus nicht mehr länger hinnehmen und entschied sich, politisch aktiv zu werden. Gemeinsam mit Rom e.V. kämpfte sie, als einzige Romni im Vorstand, über 10 Jahre für die Menschen- und Bürgerrechte von Sinti und Roma.

Nach langjähriger Tätigkeit in ihrem Beruf als Erzieherin bei der Stadt Köln entschied sich meine Mutter im Alter von 30 Jahren ihr Fachabitur nachzuholen, um schließlich auch an der Kölner Fachhochschule Soziale Arbeit zu studieren. Während dieser Zeit wurde meine Schwester und ein Jahr später dann auch ich geboren. Meine Mutter ist seit 1991 deutsche Staatsbürgerin und mit meinem Vater verheiratet. Heute leben meine Eltern und Großeltern gemeinsam in Köln.

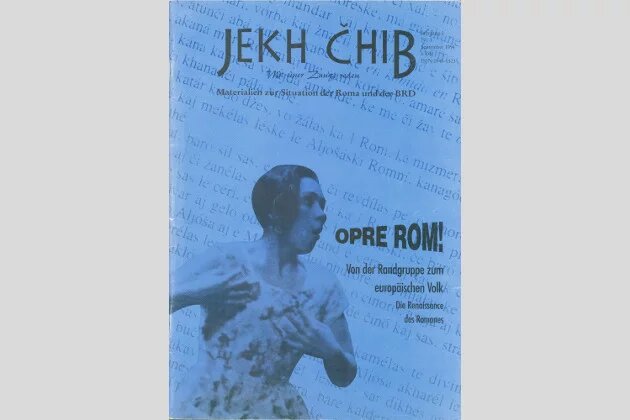

JEKH ČHIP, vom Romanes ins Deutsche übersetzt „Mit einer Zunge reden“, war der Name der Zeitschrift, die erstmals 1993 in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Rom e. V. veröffentlicht wurde. Inhalt und Zielsetzung der JEKH ČHIP war es, Materialien zur Situation der Roma in der Bundesrepublik zu entwickeln, um somit rassistische Diskurse sichtbar werden zu lassen. In jeder Ausgabe wurde jeweils unter einem Themenschwerpunkt über die aktuelle Situation der Roma berichtet, darunter auch Nr. 4. „Das Vergangene ist nicht vergangen. Roma- und Sinti-Frauen. Verfolgung – Widerstand – Überlebensstrategien“ und Nr. 5. „Roma-Frauen in Bewegung - Bilder brechen auf. Politik – Alltag – Kunst“, die einzigen zwei Ausgaben, die eine feministische Perspektive einnahmen.

Fatima erinnert sich an ihre Zeit im Rom. e. V., als wäre es gestern. Ihre Stimme klingt leidenschaftlich und bestimmt, als sie über das Vergangene erzählt. Noch heute lässt die 55-Jährige die desolate Lebenssituation der in Deutschland lebenden Sinti und Roma nicht los. Innerhalb des Gesprächs wird klar, für Fatima geht der Kampf auch noch heute weiter.

Wie hat deine politische Arbeit begonnen?

In den Medien kursierte in den 80er Jahren fast täglich eine sehr negative Presse über Sinti und Roma. Wir wurden als ein fremdes dunkelhäutiges Volk stilisiert, das in Großsippen mit vielen Kindern das Land überflutet, um hier hunderttausendfach Asylmissbrauch zu betreiben und in äußerstem Maße die Sozialsysteme auszunutzen. Ganz ähnlich wie zurzeit in den Medien, wenn es über die Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien geht. Diese regelrechte Hetze war unerträglich und ich wusste, ich musste etwas tun.

Und wie bist du dann zum Rom e. V gekommen?

Am Schiffhof in Köln wurden damals die geflüchteten Roma untergebracht. Unter elenden Umständen, nur Wohnwagen hatte die Stadt Köln für die vielen Familien zur Verfügung gestellt. Ich wollte wissen, wer die Menschen sind, über die jeden Tag so ausführlich und negativ in der Presse berichtet wurde, also fuhr ich nach Zollstock. Ich wusste nicht recht, wo die Siedlung war und fragte in einem kleinem Kiosk nach, wo ich lang gehen müsste. Die Inhaberin entgegnete mir auf die Frage schockiert „Was? Sie wollen zu den Zigeunern?! Die sind gefährlich!“. Etwas mulmig wurde mir da schon zumute, schließlich kannte ich die Roma vor Ort ja auch nicht. Ich ging dort trotzdem hin. Die Roma dort mussten unter unzumutbaren Zuständen leben. Und dennoch, obwohl so viele Menschen auf so wenig Raum aufgeteilt waren, war es unglaublich sauber und die Flüchtlinge versuchten aus dem wenigen, das sie hatten, ein bewohnbares Zuhause zu errichten. Die Roma dort mussten sehr weit laufen, damit sie überhaupt an fließendes Wasser kamen. Um die Roma aus dieser unzumutbaren Situation zu befreien, besetzten viele engagierte Menschen damals den Schiffhof. So traf ich auch auf den Rom e. V., der zu der Zeit noch eine Initiative war und meine politische Arbeit begann.

Wie sah dein politisches Engagement konkret aus?

Viele Roma-Flüchtlinge hatten kaum eine Chance, einen Aufenthalt hier in Deutschland zu erlangen. Daher begleiteten wir sie zu den Behörden und besorgten den geflüchteten Familien einen Rechtsbeistand. Teilweise schafften wir es, den Betroffenen einen Aufenthalt zu besorgen, oft gelang es aber auch nicht. Darüber hinaus kümmerten wir uns natürlich um die existentiellen Bedürfnisse der Familien, um Zugang zu Kindergärten, Schulen und zu Ausbildungen.

Zudem organisierten wir zahlreiche Demonstrationen und Besetzungen, so zum Beispiel unter der Kniebrücke vor dem Landtag in Düsseldorf. Wir besetzten die Kniebrücke fast ein halbes Jahr lang, um Bleiberechtsregelungen für die Familien durchzusetzen. Zusätzlich führten wir Verhandlungen mit dem damaligen Innenminister Herbert Schnoor und forderten ihn auf, sich für ein offeneres Bleiberecht in Deutschland einzusetzen.

Welches Erlebnis hat dich innerhalb deiner politischen Arbeit am meisten bewegt?

Das war an der Anne Frank Schule. Was ich dort erlebte, war wirklich sehr schlimm. Dort wurden die Roma-Kinder nicht in die verschiedenen Klassenstufen nach ihrem Alter aufgeteilt. Stattdessen hat man alle Roma zusammen in eine Klasse gesteckt und im Keller unterrichtet, weit weg von den anderen Schulkindern. Wir setzten uns dafür ein, dass die Kinder gemeinsam mit den anderen Kindern in den Schulklassen unterrichtet wurden.

Von den Spenden, die wir im Rom e. V. bekamen, versuchten wir den Kindern natürlich dieselben schönen Anziehsachen und Spielsachen zu besorgen, wie die anderen Schulkinder sie hatten. Das war den Kindern sehr wichtig, sie wollten schließlich nicht auffallen. Nicht immer gelang dies. Die Eltern durften aufgrund ihrer Aufenthaltssituation oft nicht arbeiten und hatten keine Möglichkeit, ihren Kindern die gleichen Dinge zu kaufen, wie die deutschen Kinder sie hatten. Die Spenden hatten ebenfalls ihre Grenzen. Als die Roma-Kinder die deutschen Kinder mit Tischtennisbällen und anderen tollen Gerätschaften in der Pause spielen sahen, „liehen“ sie sich auch mal kurz den Ball aus. Es kam zu einem Streit. Sofort kam die Lehrerin raus und schrie: „Diese Zigeunerkinder, die machen hier nur Ärger!“. Das war die Anne Frank Schule. Was die Kinder dort ertragen mussten, ist mit dem Namen der Schule nicht zu vereinbaren.

Siehst du Parallelen zu der Situation der Roma in den 80ern, 90ern und heute?

Ja, definitiv. Auch jetzt noch nehmen in den Berichten der Medien Roma eine Sonderrolle ein. Sie stehen für eine Ethnie, die sich nicht assimilieren könne oder wie es so schön heißt „nicht integrierbar“ sei. Erst vor kurzem wurde eine Feststellung von Kardinal Meisner im „Kölner Stadt-Anzeiger“ publiziert. Meisner sagte, dass Roma „in unserer Zivilisation nicht zu integrieren seien“. Antiziganismus hat aber auch im politischen Diskurs wieder Hochkonjunktur, in aktuellen Verlautbarungen, wie die des ehemaligen Innenministers Friedrich. Beim Thema Zuwanderung aus Südosteuropa haben alle ein Ziel: Sie wollen klarmachen, dass man sich von dem aktuellen Migrationsgeschehen und insbesondere von diesen sogenannten “Armutsflüchtlingen” überfordert fühlt. Man hat das Gefühl, dass sich alle paar Jahre die gleiche Diskriminierung wiederholt.

Wie kam die erste JEKH ČHIP zustande?

Wir standen damals dem Rassissmus ohnmächtig gegenüber, das mussten wir verändern. Die JEKH ČHIP sollte ein Anstoß zum Nachdenken sein, damit die Gesellschaft, die Politiker_innen, das Jugendamt sich endlich damit auseinandersetzen, wie die Menschen in diese Lage gekommen sind. Warum sie unter so elenden Zuständen leben müssen. Die JEKH ČHIP sollte die Möglichkeit geben, die Menschen, um die es ging, die tagtäglich in den Medien aufs Schlimmste verurteilt wurden, wirklich kennenzulernen, damit dieser Rassismus, diese Unmenschlichkeit endlich ein Ende findet! Daher haben wir gesagt, dass die erste JEKH ČHIP sich mit dem Rassismus auseinandersetzen sollte, der uns als „Unmenschen“ stereotypisiert hat, der so hasserfüllt und vernichtend war. Die JEKH ČHIP sollte zeigen: Das sind wir nicht! Es ist das Schlechte in euch, das ihr uns überstülpt. Das sind eure Gedanken, so leben wir nicht.

In JEKH ČHIP gibt es viele, wie wir sagen würden, feministische Beiträge von dir. Wie würdest du dein politisches Engagement in Bezug auf Romnja beschreiben?

Natürlich ging es in unserer Arbeit auch darum, Frauen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Vielen Familien fehlten die Existenzgrundlagen. Sie hatten kein Zuhause, in dem sie leben konnten, sie durften aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht arbeiten. Wenn solche lebensnotwendigen Bedingungen fehlen, hat man keine Chance über eigene Pläne, Ziele und Wünsche nachzudenken und sich selbst zu verwirklichen. Deine gesamte Energie richtet sich dann darauf, das Überleben der eigenen Familie und dein eigenes zu sichern. Daher habe ich innerhalb des Rom e. V versucht, den Familien die existentiellen Grundlagen zu erfüllen.

Kannst du von konkreten Aktionen erzählen in Bezug auf Romnja?

Wir organisierten einen großen Frauen-Kongress. Mehrere hundert Roma- und Nicht- Roma-Frauen aus der gesamten Bundesrepublik kamen damals zusammen. Als Zeitzeugin des Nationalsozialismus waren Ceija Stojka (Malerin und Schriftstellerin) und Melanie Spitta (Filmemacherin) zu Gast. Zudem wurden viele verschiedene Workshops organisiert. Unter anderem gab es von Elizabeta Jonuz eine Ausstellung und einen Vortrag zum Thema "Roma-Frauen: Klischees und Realitäten". Esma Redzepova, „die Königin des Roma-Gesangs“, war ebenfalls zu Gast und sorgte am Abend für musikalische Unterhaltung.

Ein sehr schönes Erlebnis war, als mich in diesem Zusammenhang einige Sintizzas anriefen und mir erzählten, dass sie gerne zum Kongress kommen würden, aber bestimmt nicht in den Frauen-Kongress passen, weil sie nicht so streng leben würden, wie Sinti- und Roma-Frauen das tun. Ich fragte sie daraufhin, wie denn Sinti- und Roma-Frauen leben würden? Und sagte ihnen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn sie kämen und dass ich auch glaube, keine typische Romni zu sein. Wobei auch ich nicht genau weiß, wie das Leben einer Frau mit der Zugehörigkeit zu Sinti und Roma jetzt aussehen soll.

Wenn du auf deine Zeit innerhalb des Rom e. V zurückblickst, was war dein schönstes Erlebnis innerhalb deiner politischen Arbeit?

Das hat sich eigentlich vor gar nicht all zu langer Zeit ergeben. Vor kurzem war ich im Krankenhaus ein Familienmitglied besuchen. Als ich in die Cafeteria ging, kam die bedienende Verkäuferin auf einmal auf mich zu und küsste und umarmte mich. Da erkannte ich die junge Frau plötzlich auch wieder. Sie war früher eines der Mädchen im Rom e. V. gewesen, denen wir den Zugang zur Schule ermöglichten und die wir innerhalb ihrer Bildung unterstützten. Und jetzt, so viele Jahre später, stand sie schick gekleidet vor mir, als Verkäuferin. Das war ein wundervolles Erlebnis.

Wie würdest du heute im Rückblick deine aktive Zeit einschätzen? Was hättest du anders machen wollen?

Für mich war das Schlimmste die Entwicklung, die der Rom e. V. nach einigen Jahren gemacht hatte. Eigentlich hatten wir in den 80er und 90er Jahren sehr viel erreicht. Bei den Ausländerämtern und diversen Behörden entstand ein Bewusstsein für die Not der Menschen und für die lebensbedrohlichen Zustände in ihrer Heimat, die sie zwangen nach Deutschland zu flüchten. Wir erhielten immer mehr Solidarität und Unterstützung, so dass die Familien hier in Deutschland einen geschützten Raum finden konnten. Die größte Enttäuschung für mich war, als der Rom e. V ein Angebot von der Stadt Köln annahm und einen Kindergarten und eine Schule ausschließlich für Roma gründen wollte, als Übergang in die Regelschulen, heute unter dem Namen „Amaro Kher“. Viele andere Roma, Nicht-Roma und ich versuchten uns dagegen einzusetzen und uns gegen dieses Modell durchzusetzen. Schließlich entsprach es genau dem, wogegen wir all die Jahre gekämpft hatten. Eine Aufteilung zwischen Roma und Nicht-Roma. Das veranlasste viele engagierte Mitarbeiter den Rom e. V. zu verlassen, unter anderem auch mich.

Was würdest du heutigen Aktivist_innen auf den Weg geben wollen?

Vor 20 Jahren war ich in Granada. Dort gab es ein riesiges Roma-Zentrum, wo jungen Roma der Zugang zu Kindergärten, Schulen, Ausbildungen und Studienplätzen ermöglicht wurde. In dem Zentrum selbst wurde für Unterstützung und Hilfe gesorgt, falls es sprachliche Barrieren gab, Nachhilfe oder Ähnliches benötigt wurde. Es war keine Roma-Schule wie „Amaro Kher“. Hingegen konnten Kinder und Jugendliche sich nach der Schule zusammenfinden und beispielsweise Lernlücken aufarbeiten. Das fand ich total klasse. So was würde ich mir hier in Deutschland auch wünschen. Dabei muss es sich nicht um ein spezielles Zentrum nur für Roma handeln. Vielmehr sollte es ein Zentrum sein, in dem alle Kinder und Jugendlichen Unterstützung erfahren können, wo sie den Zugang zu Nachhilfe bekommen und ihre individuellen Interessen gefördert werden.