von Julia Lemmle

Im Januar 2012 wurde auf der Facebook-Seite des von Dieter Hallervorden geführten Schlossparktheaters in Berlin Kritik an einem Plakat geübt, das eine Inszenierung von „Ich bin nicht Rappaport“, einem Stück des US-Autors Herb Gardner, bewarb. Zu sehen waren zwei ältere weiße Herren: Dieter Hallervorden selbst in der Rolle des Nat und sein Kollege Joachim Bliese in der Rolle des afro-amerikanischen Midge. Bliese war dabei mit schwarzer Schminke bemalt – also in Blackface. Kritiker_innen, die sich als Schwarz, afro-deutsch, of color oder weiß positionierten, erklärten in Briefen an das Theater und auf Facebook, in ausführlichen Posts und anhand zahlreicher Verweise auf weiterführende Literatur, inwiefern es sich bei Blackface um eine rassistische Praktik handelt, die im Zusammenhang mit kolonialer Ausbeutung, Folter, Versklavung und Mord zu sehen ist – und die von weißen Akteur_innen nicht einfach in ein „neutrales“ Theatermittel umgedeutet werden kann. Im Zuge der Facebook-Diskussionen gründete sich die Initiative „Bühnenwatch“ - ein Zusammenschluss von Schwarzen, of color und weißen Theatermacher_innen, Wissenschaftler_innen und Kulturschaffenden, die sich für eine (selbst)kritische Reflexion mit unbewussten und strukturellen Rassismen an deutschsprachigen, mehrheitlich weiß geführten Theaterhäusern einsetzen.

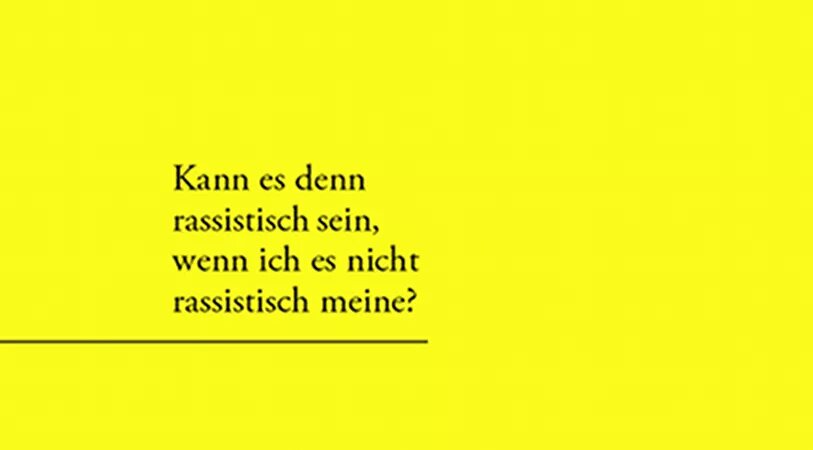

Ich möchte im Folgenden auf einige Argumentationen und Strategien näher eingehen, die im Zusammenhang mit der Debatte um Blackface im Theater von weißen Akteur_innen benutzt wurden und werden. Die Umgangsweisen sind nicht theater- oder kunstspezifisch, sondern ebenso im wissenschaftlichen oder politischen Feld anzutreffen. Neben einem tatsächlichen Nicht-Wissen von Fakten und historischen Zusammenhängen bei weißen Akteur_innen ist oft das Nicht-Wissen-Wollen oder Nicht-Verstehen-Wollen der Privilegierten viel entscheidender für den Verlauf der Auseinandersetzung mit Rassismus. Die Kritiker_innen von Blackface lieferten genug Informationen und Literaturhinweise zum Schließen der Wissenslücken, und dennoch verblieben viele weiße Akteur_innen in einer unbeweglichen und abwehrenden Haltung. Die Gründe für diese Haltung werden jedoch meist nicht verbalisiert, sondern können nur indirekt aus den Argumentationen gelesen werden. Es erscheint mir wichtig, auf diese ungeäußerten Prämissen einzugehen, um eine genauere Vorstellung zu haben, welche Formen der Auseinandersetzung und (Selbst)kritik eigentlich notwendig wären, um zeitgemäßes, der Diversität des deutschen Publikums angemessenes Theater machen zu können.

Nicht-Verstehen-Wollen I: Weiße Universalperspektive und Deutungshoheit

In den Reaktionen auf die Erläuterungen der Kritiker_innen von Blackfacing waren und sind Abwehrstrategien weißer Diskussionsteilnehmer_innen zu beobachten. Die Reaktionen der Theatermacher_innen unterscheiden sich dabei kaum von denjenigen beliebiger weißer Facebook-Nutzer_innen oder Diskutant_innen. Die Definition von Blackface als rassistischer Praxis wird zurückgewiesen und stattdessen betont, man habe nichts mit Rassismus zu tun, die Inszenierung sei anti-rassistisch, kritisch oder provokativ und die Kunst prinzipiell frei. Außerdem habe Blackface eine lange positive Tradition im deutschen Theater: „Das Stück wird schon immer so inszeniert“. Oder es wird genau entgegengesetzt behauptet, Blackface habe keinerlei Tradition im deutschen Theater: „Dieses Mittel und folglich der koloniale Kontext sind nur in den USA zu finden“. Grundlegend für den gesamten Vorgang der Verleugnung von Beteiligung und Verantwortung innerhalb rassistischer Strukturen ist das Nicht-Benennen der eigenen weißen und privilegierten Perspektive. Ein Privileg weißer Menschen besteht genau darin, ihre eigene Position als „universal“ und „allgemein menschlich“ ausgeben zu können. Dieses Vorrecht ist jedoch den wenigsten bewusst. Sie setzen schlicht eigene Wahrnehmung und Kenntnisstand als allgemein relevant und für alle repräsentativ voraus. Hierbei handelt es sich um eine ausschließende und unempathische Umgangsweise mit Machtverhältnissen, die von den Privilegierten oft nicht einmal bemerkt und auch überhaupt nicht „böse gemeint“ wird. Von den weißen männlichen Theaterschaffenden und Journalisten war nicht zu vernehmen: „Ich als weißer Mann halte die Diskussion für übertrieben. Ich möchte in meiner Kunst darstellen, wen ich möchte und wie ich möchte. Das wird jetzt schon viele Jahrhunderte so gemacht. Ich möchte diese Traditionen nicht hinterfragen und verstehe nicht, warum ich auf andere Perspektiven eingehen sollte.“ Stattdessen wird in der Tradierung europäischer Kulturgeschichte ganz einfach weiterhin Menschsein gleichgesetzt mit der männlichen weißen Position.

Es sind und waren vornehmlich weiße männliche Kulturschaffende, die in der Blackface-Debatte Kunst und Kunstfreiheit als solche für alle verbindlich definierten und sich positiv auf ausschließende Theatertraditionen des weißen bürgerlichen Theaters bezogen. Sie forderten für sich das Recht ein, weiterhin im Sinne eben dieser Traditionen zu bestimmen, wie alle anderen nicht-weißen und nicht-männlichen Personen dargestellt werden können. Dieses Nicht-Sehen-Wollen der begrenzten Perspektive führt zu unbewussten oder „gut gemeinten“ Diskriminierungen. Ebenso führt das Nicht-Sehen-Wollen der eigenen Privilegien im Zusammenhang mit rassistischen Strukturen zu „gut gemeinten“ diskriminierenden Handlungen. Dieses Verhalten stützt sich außerdem auf eine vorherrschende oberflächliche weiße Definition von Rassismus, die nie direkt gegeben wird, sondern indirekt aus den Folgerungen erschlossen werden muss.

Unter Rassismus verstehen die Abwehrenden absichtsvoll ausgeführte diskriminierende Handlungen – hauptsächlich von ausgewiesenen Rechtsextremen: „Nazis“. So wird auch nachvollziehbar, warum weiße Personen auf Feststellungen wie „Das verwendete Blackface ist rassistisch“ antworten: „Ich bin doch kein Nazi!“ Sich selbst als vom Thema Rassismus ganz entfernt zu denken, ist nicht uneigennützig und zufällig. Es erlaubt weißen Akteur_innen von ihren Privilegien zu profitieren, und gleichzeitig sich selbst und anderen zu sagen, dass es sich dabei nicht um unverdiente Vorrechte, sondern eigene Verdienste handle. So lässt sich erklären, warum weiße Theaterschaffende, die keinerlei Kenntnisse über die Themen besitzen, die sie vorgeblich behandeln - Blackface, Rassismus, Darstellung der „Fremden“ - auf ihrem Status als kompetente Expert_innen beharren, und Kritiker_innen als inkompetent und „fachfremd“ abqualifizieren. Zum weißen Selbstverständnis gehört, immer und überall über alles sprechen zu können. Das zeigt sich auch in der Idee, man wäre in der Lage, eine anti-rassistische Inszenierung zu machen, ohne sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Exemplarisch für die bereits angesprochenen Prämissen der Abwehr sind die Antworten von Dieter Hallervorden auf der Facebook-Seite des Theater am 9. Januar 2012: „In meiner Gedankenwelt ist absolut kein Platz für Rassismus. [1] Bevor jemand einen diesbezüglichen Vorwurf erhebt, sollte er sich die Vorstellung ansehen […]. [2] Die Art und Weise, wie unserem Theater in diesem Zusammenhang gedroht wird, entspricht nicht meinem Verständnis von zivilisierter Auseinandersetzung. […] [3] Wo ist 2012 das Problem, das es bis 2010 nicht war?? […] [4] Denken wir die Vorwürfe zu Ende: Darf Hallervorden einen Juden spielen, obwohl er kein Jude ist? Darf Sigmar Gabriel sich für Maßnahmen gegen den Hunger in der Welt einsetzen, obwohl er über Leibesfülle verfügt?? […] [5] Macht euch erst mal kundig, bevor die Sicherungen durchbrennen […]! [6] Für mich steht fest: Es kommt eben nicht in erster Linie auf die Gestaltung eines Plakats an sondern auf den Inhalt, den das Stück reflektiert.[7]“ Diese Reaktion ist wie gesagt keine individuelle Umgangsweise von Hallervorden, sondern in teilweise identischem Wortlaut anzutreffen in öffentlichen oder privaten Diskussionen, in denen sich weiße Personen zu Rassismus verhalten sollen, wollen oder müssen, die an einer Reflexion ihrer Position bisher noch kein Interesse gezeigt haben.

Strategien und Prämissen weißer Abwehrargumentationen anhand von Hallervordens Statements lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- Verteidigung des eigenen nicht-rassistischen Selbstbilds

- Inanspruchnahme der Definitionshoheit, sowohl über Rassismus als auch darüber, welcher Kontext für die Deutung ausschlaggebend ist

- Verkehrung der Rollen: die weißen rassistisch agierenden Theaterschaffenden werden zu Bedrohten, die Diskriminierten zu Täter_innen

- die eigene Unkenntnis von Protest und Kritik an rassistischen Strukturen wird universal gesetzt und so Schwarze Kritik unsichtbar gemacht

- Heranziehen falscher und unpassender Vergleiche und Gleichsetzungen von Positionen, um die Kritik ad absurdum zu führen

- das Absprechen von Expertise und die Pathologisierung der Kritiker_innen

- die neuerliche Behauptung der eigenen Definitionshoheit als universeller Wahrnehmung

Nicht-Verstehen-Wollen II: Blackface als Darstellung des „Fremden“, von „Fremdsein“ oder als Mittel der „Verfremdung“

Im Verlauf der medial geführten Debatte um das Mittel Blackface im Theater lenkten die weißen Sprecher_innen (die die Debatte dominierten) die Aufmerksamkeit weg vom Thema Rassismus hin zum Thema Kunst und Kunstfreiheit. Rassismus in Deutschland – im Alltag, in der Politik, in der Kunst, auf dem Theater – wurde in den Artikeln und Blogposts kaum oder gar nicht mehr thematisiert. Wenn weiße Kulturschaffende argumentieren, man könne Blackface nicht weglassen, ohne die Kunstfreiheit zu gefährden, dann wird somit das eigentliche Thema der Debatte – struktureller Rassismus – nicht erwähnt, sondern verleugnet, „vergessen“, oder unter „weitere Themen“ abgelegt. Den Kritker_innen hingegen wurde häufig unterstellt, sie wollten „nur“ über Blackface sprechen, nicht über den viel dringlicheren, „wirklichen“ Rassismus bzw. über das große und wichtige Thema des „Fremdseins“ und die Erfahrung des „Fremden“. Die Idee, Blackface habe mit Fremdsein zu tun, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass nicht verstanden wurde, worum es geht: strukturellen Rassismus. Blackface ist nur ein Symptom. Will man über strukturellen Rassismus sprechen, ist Blackface als plastisches und konkretes Beispiel geeignet. Im Umkehrschluss gilt: Man kann nicht sinnvoll über Blackface sprechen, ohne über Rassismus zu sprechen. Jedes Gespräch über Blackface ist ein Gespräch über strukturellen und alltäglichen Rassismus, Kolonialgeschichte und Weißsein. Insofern ist der Unmut, den Intendant Ulrich Khuon im Interview mit Dirk Pilz am 25. Mai 2012 in der Berliner Zeitung äußerte, als weißer Abwehrreflex zu verstehen: „Mich hat an dieser Debatte enttäuscht, dass sie zu wenig inhaltlich geführt wurde. Wir wollten mit diesem Stück den Umgang mit und die Diskriminierung von Fremden thematisieren. Die Vertreter von Bühnenwatch interessierten sich zu wenig für ein Gespräch jenseits dieses einen Mittels.“ Übersetzt heißt das: Ich wollte und will über etwas anderes sprechen als strukturellen Rassismus, Kolonialgeschichte und Weißsein. Ich will über den Umgang und die Diskriminierung von „Fremden“ sprechen.

Mitglieder des Deutschen Theaters, darunter Ulrich Khuon, haben anlässlich einer Intervention gegen das verwendete Blackface in der Aufführung von „Unschuld“ am 12. Februar 2012 ein Gespräch mit Bühnenwatch geführt, das heißt mit einer Gruppe aus Schwarzen und afro-deutschen Kulturschaffenden, people of color und weißen Unterstützer_innen. Niemand aus dieser Gruppe war „fremd“ im deutschen Kontext. Ebenso wenig ist den Aktivist_innen der kulturelle Kontext der Theatergänger des Deutschen Theaters fremd, noch der Theaterkontext, da der Großteil selbst in den Feldern Regie, Dramaturgie, Schauspiel, Theater- oder Kulturwissenschaft arbeitet. Diese Gruppe erklärte Mitgliedern des Hauses und des Ensembles die rassistische Problematik der Verwendung von Blackface. Der Verlauf des Gesprächs war durchaus positiv, es wurde verstanden, dass das weiße Theaterteam hier nicht nur unsensibel und verletzend, sondern trotz professionellen Anspruchs unwissend, und trotz anti-rassistischen Anspruchs ignorant vorgegangen war. Es wurde betont, dass es nicht das Anliegen sei, Schwarze Menschen zu verletzen, sondern man habe dem weißen Publikum den Spiegel vorhalten wollen, wie sie „Fremde“ sehen. Ein offenbar neuer Gedanke für die Theaterschaffenden war, dass Schwarzsein überhaupt nichts mit Fremdsein zu tun hat. Denn struktureller Rassismus hat mit „Fremdsein“ nichts zu tun. Wenn in Deutschland geborene und aufgewachsene Menschen auf der Straße von weißen Passant_innen rassistisch beschimpft werden, oder - in scheinbarem Gegensatz dazu, ganz „freundlich“ im Smalltalk in der Bushaltestelle gefragt werden „Wo kommen sie her? - Nein, ich meine woher kommen sie eigentlich?“ - dann hat das mitnichten mit Fremdheit zu tun. Was hier passiert, ist die KONSTRUKTION von „Fremdsein“ oder „Anderssein“ aus einer weißen Perspektive aufgrund äußerer Merkmale.

Für eine solche Konstruktion greift nur der Begriff der Rassifizierung, nicht „Ausländerhass“, „Fremdenhass“ oder Ähnliches. Kultur, Religion oder „Migrationshintergrund“ sind dabei nur neue Schlagwörter, die argumentativ untermauern sollen, warum Menschen von Weißen als „anders“ wahrgenommen und kategorisiert werden. Wenn es um Rassifizierung geht, dann greifen gesellschaftliche Statuszeichen nicht mehr. Menschen, die die weiße Mehrheitsgesellschaft als „fremd“ wahrnehmen will, können höflicher, gebildeter und ranghöher als ihr weißes Gegenüber sein – das hält letzteres meist nicht davon ab, Exotisierungen und Rassifizierungen vorzunehmen. Weißsein ist unter anderem daran zu erkennen, dass alle Grenzen des sonst üblichen Respekts und der Höflichkeit fallen: Weiße stellen detaillierte Fragen zum Familienstammbaum, fassen ihrem Gegenüber in die Haare. Das Argument, man wolle eben das „Fremde“ zeigen bzw. man wolle nochmal zeigen, wie die deutsche Gesellschaft mit „Fremden“ umgeht, dient so letztlich nur dazu, die Rassifizierung und Konstruktion von Menschen als „Andere“ („Othering“) weiterzuführen. Menschen als „Fremde“ zu klassifizieren ermöglicht die Aufrechterhaltung weißer Deutungshoheit und Vorherrschaft. Es ist außerdem auch bedeutsam im nationalen Kontext. Deutschland imaginiert sich als weiße Nation und verdrängt und verleugnet die eigene(n) Migrationsgeschichte(n) und Diversität.

Nicht-Verstehen-Wollen III: Die kritisch-reflektiert-humanistische Identität oder Das Selbstbild weißer Kunst- und Kulturschaffender

Die bei Hallervorden exemplarisch zu findenden Abwehrargumentationen wurden in den folgenden Monaten von dem größten Teil weißer Journalisten (in der Hauptsache männlich) lediglich variiert. Ein aggressiver und/oder geringschätziger Ton war der Mehrzahl der Artikel gemeinsam.

Gerhard Stadelmaier wiederholte Hallervordens Gleichsetzungsstrategie in der FAZ am 10. Januar 2012 und reproduzierte in der Polemik „Angeschwärzt“ noch weitere kolonialrassistische Begriffe in unkritischem und angreifendem Ton. Ulrich Seidler bezog sich am 23. März 2012 unter der Überschrift „Schminke. Erfolg für Spielverderber“ auf die Entscheidung des Deutschen Theaters, nach einer kritischen Intervention und Gesprächen mit Bühnenwatch, das Blackface in der Inszenierung von „Unschuld“ mit weißer Schminke zu ersetzen. Seidler diffamiert die Aktivist_innen von Bühnenwatch als „grenzwahnhafte[..] Leute[..]“. Außerdem enthält sein Text eine aufschlussreiche Unterscheidung von „gefühlsverletzten Zuschauern“, die dem Theater „die künstlerische Freiheit nehmen“ wollen und den beiden unkritischen weißen Schauspielern, die bisher in Blackface auftraten, die laut Seidler sich durch die Kritik „als Personen angegriffen fühlen müssen“. Zwischen den Zeilen ist nicht schwer zu lesen, dass folglich Schwarze Menschen, also eben jene „gefühlsverletzten Zuschauer“ wohl eher nicht als „Personen“ angegriffen wurden oder angegriffen werden können. In jedem Fall handelt es sich bei ihnen um zu vernachlässigende Subjekte in der Diskussion um Rassismus. Folgerichtig endet der Artikel mit dem Appell: „Keine Rücksicht auf Spielverderber!“ Andere unkritische Weiße lernen hier: Kritik an rassistischen Strukturen, Hinweise auf die Kolonialgeschichte und die Ignoranz von Theaterschaffende sind lediglich „Spielverderberei“. Das Spiel und die Spielregeln, nach denen die von weißen dominierte Theaterlandschaft funktioniert, stehen bereits unumstößlich fest, sind auch nicht weiter zu problematisieren und sollen vor allem nicht gestört werden. Seidlers Appell kann durchaus als abwehrende Drohung in Richtung der Kritiker_innen gedeutet werden. Seidlers und Stadelmeiers Diffamierungen, ihre Pathologisierung der kritischen Stimmen und die Reproduktion von kolonialrassistischer Sprache sind nur ein weiteres Beispiel für den tiefverwurzelten „normalen“, sprich alltäglichen Rassismus gerade auch bei Personen, die sich für aufgeklärt und gebildet halten, und die Meinungsbildung der Bevölkerung beeinflussen.

Festzuhalten ist, dass weiße Journalist_innen Hand in Hand mit weißen Kunstschaffenden an der Aufrechterhaltung der Definitions- und Deutungshoheit arbeiten. In der Blackface-Debatte nahmen Medien und Journalist_innen, die sich sonst eher politisch bekämpfen, die gleichen Abwehrhaltungen ein. Sowohl z. B. Gerhard Stadelmaier von der FAZ als auch Hans-Dieter Schütt von Neues Deutschland („Unschuld?“ am 26. März 2012) sind sich darin einig, die anti-rassistische Kritik als übertrieben und demokratiefeindlich darzustellen. „Weiße halten weiße Räume weiß“ (1) könnte man mit Ursula Wachendorfer zu diesem Vorgang argumentieren. Die Vehemenz und Aggression, mit der Kritik, und insbesondere der Initiative Bühnenwatch begegnet wird, ist eine Reaktion darauf, dass die weißen Räume als eben solche benannt werden und nicht-weiße Menschen Anspruch auf einen Platz darin erheben, sei es symbolisch in der Form nicht-rassistischer Repräsentation oder sei es konkret in der Frage nach Besetzungspolitiken und Anstellungsverhältnissen in den Theaterinstitutionen. Es überrascht nicht, dass weiße Männer, die bisher in Deutschland monopolartig an staatlich geförderten Häusern bestimmen, was Theater ist und wie es auszusehen hat - oder darüber schreiben - Angst davor haben, Vorrechte und Stellungen zu verlieren, und einmal selbst benannt und kategorisiert zu werden. Um diesen Punkt jedoch nicht direkt ansprechen zu müssen, wählen weiße Kulturschaffende (auch hier ist die Mehrzahl der sich an der Diskussion Beteiligenden männlich) noch weitere Ablenkungs- und Verdeckungsstrategien, auf die ich im folgenden kurz eingehen möchte.

Ein zentraler Grund für die Abwehrhaltung weißer Kulturschaffender, seien es Journalist_innen oder Theatermacher_innen, ist der Wille, das eigene Selbstbild als kritische_r Expert_in aufrecht zu erhalten. Damit verknüpft ist das bereits angesprochene oberflächliche Verständnis von Rassismus als bewusst bösartiger Handlung. Die Formen rassistischen Handelns, die unter anderem Bühnenwatch kritisiert, nämlich den unreflektierten, „gut gemeinten“ Umgang Weißer mit rassistischen Mitteln, gehört demnach nicht in die Kategorie „Rassismus“, sondern wird als „Kunstfreiheit“ gesehen. Kunstfreiheit wiederum gilt als positive und wichtige Errungenschaft, die allen gleichermaßen zugänglich sei und zugute komme – ungeachtet der Tatsache, dass die deutschen Theaterhäuser fast ausschließlich von weißen Männern geführt werden. Sowohl Künstler_innen als auch Journalist_innen profitieren von einem immer noch wirkmächtigen Nimbus ihrer Berufe, demzufolge sie eine tendenziell „neutral“ beobachtende und kritische Tätigkeit ausübten. Sie stellten nicht Wirklichkeit her, sondern zeigten nur, wie die Welt oder die Gesellschaft sei. Der Künstler und der Journalist – diese Rollen werden in der Kontinuität europäischer Kulturgeschichte als weiß und männlich gedacht – sind diejenigen, die „aufklären“ und erkennen, um dann ihre Erkenntnis oder ihre uneigennützigen Beobachtungen (mit) zu teilen.

Kunst gilt außerdem als tendenziell progressiv, demokratisch und kritisch. Kunst als Mittel, um Herrschaft aufrecht zu erhalten, um ungleiche Machtverhältnisse zu (re)produzieren oder zu legitimieren – diese Idee kommt im Mehrheits-Diskurs nur vor, wenn es um Kunst in Diktaturen geht. Diese Denkfigur wurde in den Debatten immer wieder benutzt, um die anti-rassistische Kritik zu diffamieren. Die abwehrenden Stimmen weisen dem unreflektierten weißen Theater per se einen demokratischen, gebildeten und progressiven Status zu, während diejenigen, die diese Vorannahme als falsch bezeichnen und aufzeigen, an welchen Stellen ganz konkret dasselbe Theater ausschließt und diskriminiert, als anti-demokratisch und kunstfeindlich, und wie unter anderem bei Seidler als „diktatorisch“ bezeichnet werden. Um diese Denkfiguren und Assoziationsketten wirklich aufzulösen, müsste weiter zurückgegangen und deren Tradierungen und Kontinuitäten analysiert werden. Das bedeutet vor allem die Geschichte des sogenannten bürgerlichen Theaters und der „Aufklärung“ müsste kritisch bearbeitet werden. Die Idee, die französische Revolution habe die Menschenrechte für alle Menschen erstritten, ist immer noch weit verbreitet und wird auch an Schulen und Universitäten gelehrt. Es wird in den weißen Räumen der Bildungsinstitutionen nicht thematisiert, dass 1789 weder Frauen noch Schwarze Menschen „Menschenrechte“ erhielten. Es wird nicht oder nur am Rande erwähnt, dass Kolonisation, Versklavung und Rassenlehre Teil des „wissenschaftlichen“ Weltbildes der populären und noch gegenwärtig rezipierten Aufklärer waren. Dass beispielsweise Immanuel Kant den Begriff der „Rasse“ im deutschen Kontext einführte und den rassistischen Diskurs seiner Zeit über Schwarze Menschen befürwortete und weiterführte.

Diese Liste könnte endlos weitergeführt werden und zeigt doch immer das Gleiche: Theater und Geschichte - und eben auch die Theatergeschichte - werden in Deutschland mehrheitlich aus einer weißen unkritischen Perspektive dargestellt. Das gegenwärtige deutsche Theater ist nicht nur Erbe von Prunkbauten, auf deren Bühnen hinter den roten Samtvorhängen immer noch Aufführungen gegeben werden, es ist natürlich auch Erbe der historischen Konzepte in der Geschichte des europäischen und deutschen bürgerlichen Theaters. Und darauf müssten sich Theaterschaffende kritisch und kenntnisreich beziehen – anstatt die „Genialität“ von kanonischen Autoren anzuführen, wenn sie kritisch auf die Inhalte und Darstellungsformen ihrer Inszenierungen angesprochen werden.

Fazit

Es bleibt also nochmals festzuhalten: Blackface ist nur ein Symptom. Blackface in weißen Theaterräumen verweist auf den strukturellen Rassismus, der dort allgemein herrscht und der in Deutschland an der Tagesordnung ist. Blackface verweist darauf, wer in deutschen Theatern für wen Kunst produziert und wessen Interessen in Gefahr sind, wenn auf Rassismus hingewiesen wird. Weiße Kulturschaffende – ob Theatermacher_innen oder Journalist_innen – haben häufig noch nicht einmal den ersten Schritt getan: Nämlich die eigene Position und Sichtweise als weiß und privilegiert zu erkennen und zu benennen. Ungeachtet dessen sind sie der Überzeugung, sie könnten, ohne sich weiter zu bilden und mit der Literatur Schwarzer Autor_innen zu beschäftigen, kritische und reflektierte Aussagen zu Rassismus machen. Dabei drängen sie fortwährend die eigentlichen Expert_innen aus den weißen Theater- und Kulturräumen, denn deren Wissen und Perspektive machen das eigene Weißsein und das Profitieren von Ausschluss und Marginalisierung sichtbar. Wer verstehen will, was Blackfacing bedeutet und warum es rassistische Strukturen reproduziert, muss sich mit komplexen und umfassenden Themenbereichen vertraut machen und auseinandersetzen: Der Beitrag von Kultur zur Aufrechterhaltung von Herrschaftsstrukturen, der Konstruktion des Anderen („Othering“) / Weißsein als priviligierte Position und begrenzte Perspektive/der Geschichte des Kolonialismus und Rassenlehre. Diese Aufzählung macht deutlich, dass das Thema Blackface mitnichten auf einer Ebene mit einem Gespräch oder eine Entscheidung „geregelt“ und zu den Akten gelegt werden könne. Das Unverständnis und die Wut vieler weißer Akteur_innen rührt offensichtlich daher, dass Energie darauf verwandt wird, diese vielfältigen und unangenehmen Verbindungen von künstlerischer Praxis und Kolonialgeschichte vehement abzustreiten. Die eigene Unkenntnis und Ignoranz wird dabei auf die Kritiker_innen projiziert und diese werden als „diktatorische“ und „grenzwahnhafte“ Feind_innen von Kunst und „zivilisierter Auseinandersetzung“ imaginiert.

Eigentlich sind diese – im Übrigen immer gleich und gebetsmühlenhaft vorgetragenen Abwehrstrategien sehr aufschlussreich. Weiße Akteur_innen sprechen in ihnen über sich selbst. Es sind ja die abwehrenden Theatermacher und Journalisten die nur über das „Anmalen“ sprechen wollen, also so tun, als ginge es bei Blackface um Schminke. Sie sind es auch die sich über ein Detail empören. Mit welch großer Wut und Aggression wollen sie um jeden Preis an so etwas „Unwichtigem“ wie Schminke festhalten. Wäre es nur Schminke und nur ein Detail, dann könnte doch weiße Theaterschaffende die Achseln zucken und sagen: „Ach, ich wusste gar nicht, dass es sich um ein verletzendes und traumatisierender Praxis handelt, die Menschen mit Rassismuserfahrung beleidigt. Natürlich will ich nicht weiterhin diejenigen diskriminieren, die seit Jahrhunderten unterdrückt werden. Das wäre ja grausam und rassistisch. Ich möchte doch aber das Establishment kritisieren und etwas Antirassistisches machen. Danke für den Hinweis. Es ist ja ganz einfach, die Schminke wenigstens jetzt wegzulassen.“ Das DT hat in dieser Hinsicht wenigstens reagiert und die Inszenierung von „Unschuld“ am 21. März 2012 statt mit schwarzer mit weißer Schminke fortgesetzt. Das Weglasssen von Blackface ist erfreulich und ein richtiger und wichtiger Schritt auf dem Weg zur Dekonstruktion weißer Räume.

Das Beibehalten der Markierung der Flüchtlinge bleibt problematisch. Stattdessen brauchen die Theaterschaffenden den Mut, den eigenen weißen Blick zu benennen, wenn sie wirklich daran interessiert sind, kritische Aussagen zu Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Rassismus zu machen. Weißsein als Perspektive zu erkennen, die nicht neutral ist, sondern von Rassismus profitiert und ihn häufig, ob gewollt oder ungewollt, (re)produziert, ist für weiße Menschen meist ein unangenehmer bis schmerzhafter Weg. Doch es geht bei den Diskussionen um Blackface und Rassismus im Theater nicht um die Zuweisung von guten und bösen Rollen. In diesem dichotomen Denken scheinen weiße Kulturschaffende gefangen, wenn sie Bühnenwatch unterstellen, die Gruppe strebe einen Reinigungsvorgang an und halte sich für die besseren Menschen. Der Text, der im Deutschen Theater nach „Unschuld“ verteilt wurde und der auch in der hauseigenen Theaterzeitung abgedruckt wurde, betont jedoch genau das Gegenteil:

Wir wünschen uns, dass Nicht-Betroffene zuhören und ihre Perspektive […] hinterfragen. Rassismus ist keine einzelne bösartige Handlung, sondern eine Struktur, die Teil der Kultur und Sozialisation ist und uns alle betrifft. Wir arbeiten auch daran, rassistische Prägungen / Vorstellungen / Bilder bei uns selbst zu entdecken – und dann so zu handeln, dass wir sie nicht wiederholen, sondern ein wirkliches Miteinander möglich wird.

Weiße Kulturschaffende müssen und können ihren Teil der Verantwortung übernehmen, um einen gemeinsamen künstlerischen Reflexionsraum im Theater zu schaffen.

Fußnoten

(1) Ursula Wachendorfer: Weiße halten weiße Räume weiß. In: Mythen, Masken und Subjekte. Hrsg. v. Maureen Maisha Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susan Arndt. 2009, S.530-539.

Julia Lemmle hat Geschichts- und Literaturwissenschaft studiert und unterrichtet an der Freien Universität Berlin. Sie arbeitet außerdem als freie Trainerin und Künstlerin zu den Themen Sexismus & Rassismus.